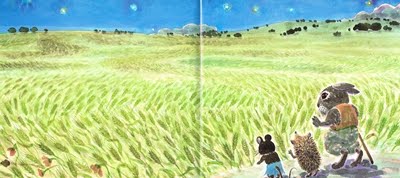

前回のコラムでご紹介した絵本『むぎばたけ』は、ロンドンから少し離れた田舎の豊かな自然を、小さな動物たちの視点から描いた物語です。

草木の香りや川のせせらぎ、そして、あたり一面に広がる麦畑の歌を、静かに耳をすまして楽しむ動物たちの姿は、子どもたちに自然の愛し方を教えてくれます。小さな音に耳を傾け、かすかな香りを感じ、様々な手ざわりを楽しむ・・・五感を研ぎ澄ませる経験を積むことで、言葉の持つ意味の理解を深めたり、伝えるための豊かな表現力を身につけることができます。

今回のテーマは、本を読んで学んだことを現実の世界で活かすということです。

『むぎばたけ』に登場する動物たちから五感を研ぎ澄ませ方を学び、実際に自分のいる環境について、詳しく調べて物語を書いてみるという課題です。

絵をじっくり観察してみよう

まず、IちゃんとYちゃんに『むぎばたけ』の挿絵を手渡しました。そして、「絵をじっくり見て、発見したことをどんどん書いてごらん」と話し、しばらく席を外し遠くから見守りました。

作文指導の際、特に気を付けたいのが子どもとの距離感です。今回は物語の世界にどっぷり入り込んでもらうことが目的ですので、読んでいるとき、書いているときは、一人で集中できる時間を作ります。

Iちゃん

- むぎばたけ

- 夜

- どうぶつしかいない

- むぎがみどり色

- 木がむぎばたけにある

- ポピーが咲いている

- ほしが光っている

- どうぶつは、うさぎ、はりねずみ、カワねずみ

Yちゃん

- うさじいは、つえをもっているから、じいさんだ。

- 麦畑は、二十キロメートルくらい広い。

- しんとしている。

- ポピーっぽいのがさいていた。

- うさじいの食べかすがついている。

- (麦は)まだ食べられない。なんぜなら、まだ緑色だから。

五感を使って絵本の世界に入り込む

次に「もし、自分が絵本の中に入って動物たちの隣にいるとしたら、どんなことを感じるかな?」と、たずねてみました。

その際、五感とは何かを確認し、目だけではなく、肌で感じる風や温度、匂いや音などについても想像してごらんとアドバイスをします。

Iちゃん

- 遠くに山が見える。

- むぎばたけは大きい。

- 「ヒューヒュー」風の音がする。

- むぎにさわるとふわふわしている。

- むぎのにおいがする。

- どうぶつと会話する。

Yちゃん

- 風がふいていてさむい。

- うさじいの毛がふわふわ。

- 風の「ビゥンビゥン」と音がする。

- 麦を食べるとまだおいしくない。

- ポピーのいい匂いがする。

- ほし草っぽい、麦のにおいがする。

このように、挿絵一枚でも、五感で感じられるであろうたくさんのことを想像することが出来ます。

こういった、文字の上では表現されていないことを読み取り、自分の言葉で表現する練習が『行間を読む力』や『要約を書く力』を育てていきます。

風に吹かれた麦畑の音は?

絵の中の世界をたっぷりと想像してもらった後、読み聞かせをします。

その後で、IちゃんとYちゃんに、風の吹く麦畑の音を「オノマトペ」で表現してもらいました。

「ざわざわ、さらさら、さやさや」だけではなく、「こしょこしょ、しゅわしゅわ、ちょろちょろ、ざぶんざぶん・・・」と実際に声に出してくれました。絵本の中で、麦畑の音について「まるで、幾千幾万の声がささやいているようなのです。」「さながら海のひびきでした。」と表現されていたのを、IちゃんもYちゃんも、聞き逃さずにいてくれたのです。

そして、Iちゃん、Yちゃん、講師の三人がそれぞれ、麦の穂が揺れる様子を想像し、両手をゆったりと左右に動かしながら「ざわざわ、さらさら、こしょこしょ・・・・」と思い思いの音を声に出してみました。ほんの短い時間でしたが、目を閉じ、体をゆったりと揺らしながらお互いの声を聞きあっている様子は、一体感がありとても心地良さそうでした。

もしも、ちいさな動物になって教室を探検したら

授業の締めくくりに『もしも、自分がちいさな動物になって教室を探検したら』というテーマで物語を書いてもらいました。

今回の作文で大切なことは、『むぎばたけ』の動物たちのように、五感を使って部屋の様子をよく観察して、物語をつくるということです。

そのために、スプーンを用意しました。IちゃんとYちゃんに「スプーンくらい小さな動物になったらどうなるか想像してごらん」と伝えると、早速、スプーンと一緒に絨毯の上の寝ころんだり、小さくなってやってみたいことを考えたりしていました。

ソファーや絨毯、本棚、ぬいぐるみなど、さまざまな場所にスプーンを置き、手触りや音、匂いを確かめながら「もし、小さくなってここにいたらどんな気持ちかな」と想像している姿からは、物語の世界に入り込んでいるような真剣さと、ごっこ遊びをしているような楽しさが伺えました。

作品紹介

Iちゃんの作品

『教室たんけんカワねずみ号一年間』

あつい夕方に、カワねずみは、ぼこぼこの少しひんやりした、ちゃ色いじゅうたんにつつまれていました。月の光は、ランプほどひかっていました。

カワねずみは、さいしょにスリッパのつま先から入って、そこから教室に入りました。つぎは、ふわふわのじゅうたんにいきました。そこは、わたみたいなけいとが、じゅうたんになっていました。次に、パーテーションのエベレストに一か月くらいで登りました。そして、ざらざらのごみばこを一か月もかけてのぼって、一か月かけて、もどりました。次には、本山(講師注 「ほんざん」は本棚のことです)に登りました。本山は、二か月もかかりました。なぜなら、本山は、がけみたいにまっすぐだったからです。でも、おりる時は、一か月だけでおりました。さいごに、まどにいきました。まどは八か月もかけることになりました。でも、おりるのは、ジャンプをして下りました。どのくらいかが書いていない所は、一日もかけていないでぼうけんすることができました。このカワねずみは、ジャンプをしても、けがはしません。なぜなら、教室にはふわふわの所がいっぱいあったからです。

Yちゃんの作品

『教室大ぼうけん』

むしあつい、電球のまぶしい教室に、小さな小さなハリネズミがいました。そのハリネズミは、色々なところをぼうけんしてみることにしました。

まず、げんかんへ行ってみました。そこには、つるつるとした「くつべらすべり台」がありました。そこで、ハリネズミはすべってみることにしました。しかし、スリッパにあたってしまってので、少しけがをしてしまいました。

つぎに、本だなにいきました。そこには気持ちのいい、くまのぬいぐるみがありました。ハリネズミは、ふわふわして気もちがいいので、そこでねることにしました。ハリネズミは雲にとびこむゆめをみました。

次の日は、外にいってみました。電車の「ドッドッドッドッ」と言う音がとてもうるさかったので、耳が「キーン」としました。

ハリネズミは、二日もかけて教室のぼうけんをすることが出来ましたとさ。チャンチャン

感性を育てる環境づくり

子どもたちの感性を豊かに育てるために「感じたことを言葉で表現して伝える」という習慣を身につけもらいたいと願っています。そのための環境づくりとして、教室では観察や作文を書く時間はもちろんのこと「話し合うこと」「話を聞くこと」にも時間をかけ取り組んでいます。その取り組みの一環として、今回のように物語を作り、お互いに読み合うという授業を行っています。

コラムのおまけ

考えることは「なぜ?」から始まる

今回、読み聞かせに入る前に、Iちゃんが「なぜ、夜なのか?」という質問をしてくれました。理由を聞くと「畑を見に行くなら明るい昼間のほうがいいのに、暗い夜に外に出るのが不思議だったから」と答えてくれました。また、Yちゃんは「なぜ、まだ食べられない麦を見に来たのか?」と質問をしてくれました。「食べるために麦畑に来たのではないなら、なにをしに来たのだろうという」という好奇心が感じられました。

五感を使って絵本を読むことは、考えるために必要な「情報収集」の段階です。集めた情報を見直し、さらに「なぜ?」と疑問を持つことから、考えることが始まります。普段の読み聞かせでも、初めに表紙を見ながら一つでも「なぜ?」「どうして?」という問いをたてて読み始めることで、能動的な読書の姿勢「クリティカルリーデング」を身につけることができます。

読み聞かせで「なぜなぜ?」の答えを探す

読みきかせの際、問いの答えとなる部分に付箋を貼ってもらいました。Iちゃんは「なぜ、夜なの?」という問いに対して「夜は、静かだから麦の(揺れる)音がよく聞こえるからだよ。それに人間がいないほうが安全だからだよ」と答えてくれました。さらに、Yちゃんは「月の光がきれいだからだよ」とも話してくれました。確かに、水彩画で描かれた絵の中で、満月が優しく美しく世界を照らしいる様子はとても魅力的です。そして「なぜ、麦畑にきたのか」という問いに「風に吹かれて麦がざわざわなる音を聞きに来たんだよ」と、二人そろって答えてくれました。

どんな些細な疑問でもかまいません。考える子を育てる秘訣は、子どもたちが不思議に思ったことを、自分の力で答えを探せるよう、ゆっくり時間をかけて見守ってあげることです。

ぜひ、絵本を読んだ後に時間をつくり、子どもたちの心の中にある言葉に耳を傾けてあげてください。