リテラの理念

「あなたに、あなたの物語を」

私たちは、生徒それぞれが、それぞれの人生の物語を歩める人になってほしいと願っています。

生きていく中で、私たちは、何度も困難にぶつかります。たくさん迷い、失敗し、あきらめかけ、それでも一歩を踏み出します。誰にも気づかれない一歩に、ためらいながら運ぶ一歩に、自分だけの物語が宿ります。

傷つきながら、それでも前を向くために、私たちは考え、ことばにし、もがきます。書くことは祈りに似ています。

いつか振り返った時、自分の過ごしたすべての一瞬に、かけがえのない意味があったのだと気づけるようになること。

たとえ物語を見失っても、もう一度自分の物語を思い出せる場所であること。

私たちは、そうした教室でありたいと願っています。

リテラの目標

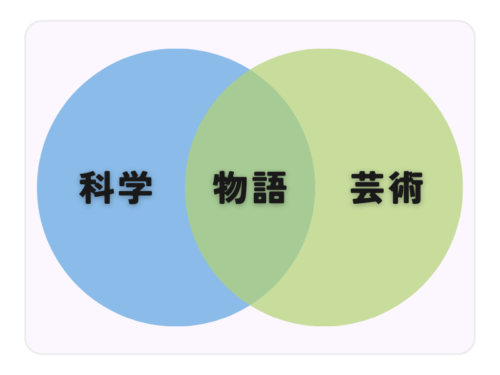

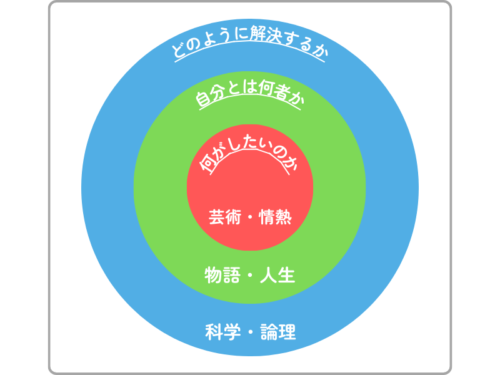

子どもたちに「科学・芸術・物語」につながる力をつけてほしい

お子様の人生が豊かなものとなる条件とは何でしょうか。

それは、筋道立った科学的思考力と、言葉にできない美しいものを感じる芸術的な感性、そして、その二つを統合する、自分自身の物語であると言えます。

私たちは、言葉によって細やかに世界を切り取り、長い月日をかけて、科学と芸術の世界を織り上げてきました。「ことばの技術」は、私たちの知的活動そのものと言えます。

しかし、科学と芸術は車の両輪に過ぎません。行き先を決め、道を選んできた、自分自身の「物語」が、一人ひとりの人生を意味あるものにします。

段階的なモデル

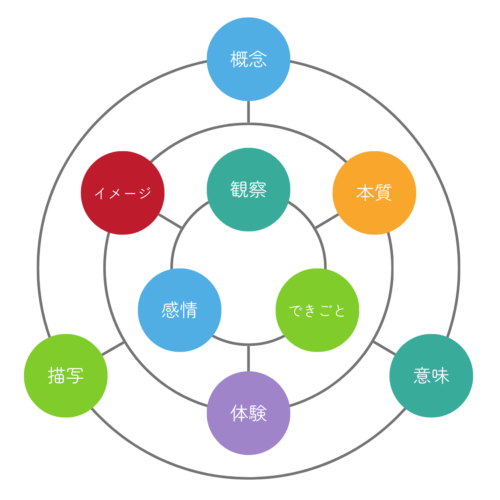

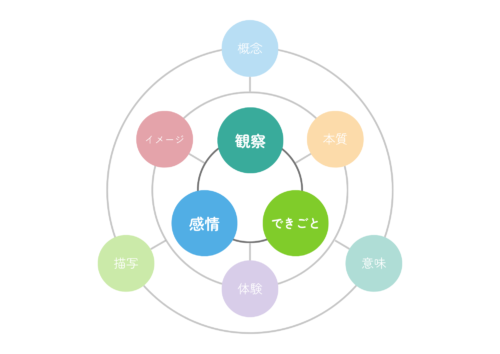

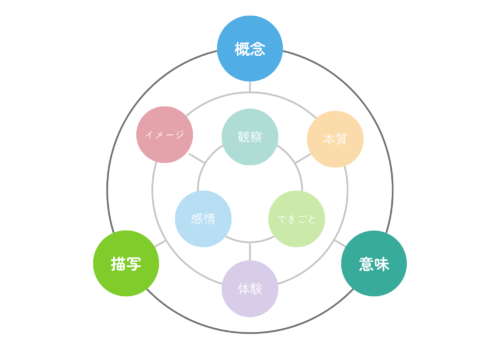

リテラには、「科学・芸術・物語」の3つの領域につながる、段階的に統合・発展していくモデルがあります。

観察から概念へ続く科学のパス(道)、感情から描写へ続く芸術のパス、そして、できごとから意味へと続く物語へのパスです。生徒たちは、これらのパスを、「読む・書く・考える・対話する」という、ことばの技術に導かれて歩みます。

その歩みは、段階的に進みます。局所的な読解や表現は、包括的なテーマを帯びるようになり、一文の表現は、章立てされた表現へと発展していきます。

受験も、この歩みの中に位置づけられます。

他教科への対応

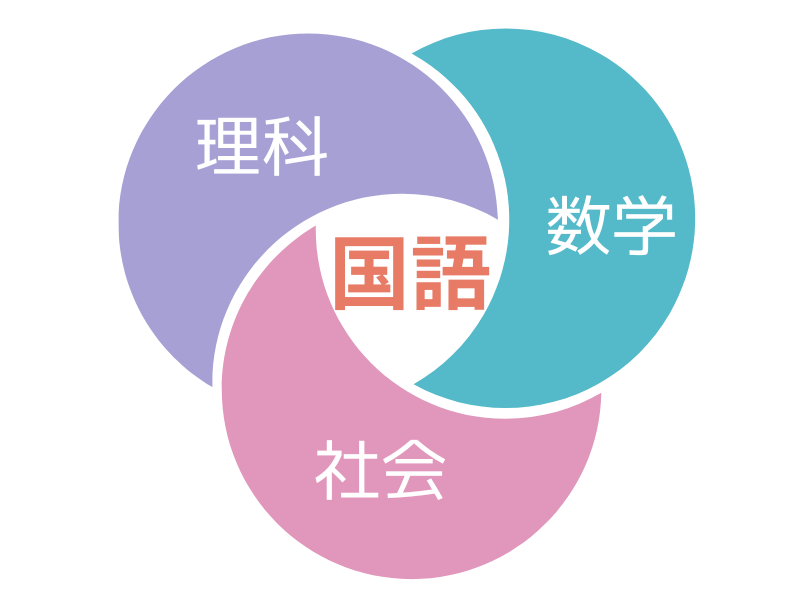

言語技術は「国語」という教科に収まりきるものではありません。ことばの力は、考える力そのものです。算数の文章題や概念操作、社会・理科の記述など、言語技術の授業と合わせ、目標に応じ、他教科の授業にも取り組みます(追加授業の設定が必要です)。

言語技術は「国語」という教科に収まりきるものではありません。ことばの力は、考える力そのものです。算数の文章題や概念操作、社会・理科の記述など、言語技術の授業と合わせ、目標に応じ、他教科の授業にも取り組みます(追加授業の設定が必要です)。

講師の役割

リテラでは、幼稚園生から受験生・社会人まで、さまざまな生徒が同じ机で学びます。これを可能にしているのが、リテラの講師です。

リテラの講師の役割は、生徒が自分の力で成長をしていくために必要な、「理解の基盤」と「心の基盤」の2つをサポートすることです。

この2つの基盤は、難関校を受験する子も、そうでない子も、どのような目標を持った人も、学習を進める上で欠かすことのできないものです。リテラの講師は、自らの指導がより普遍的なものになるよう、心理学的・教育学的な知見を取り入れながら、常に考え続けています。

生徒と講師は常にコミュニケーションを取りながらともに課題に取り組みます

「理解の基盤」

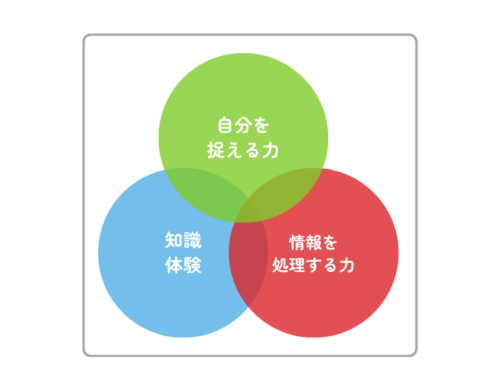

教室が考える理解の基盤は、「自分を捉える力・知識と体験・情報を処理する力」の3つです。

- 自分を捉える力:学習の状態をフィードバックしたり、どのように取り組むべきかを一緒に考えたりすることで、自分自身を捉え、適切な手段をとれるようにします

- 知識と体験:本を用いて知識を深めたり、ワークショップなどで体験を提供したりすることで、学習や表現の前提をつくります

- 情報を処理する力:整理の仕方を学んだり、語彙の吸収に取り組んだりすることで、情報をよりスムースに処理できるようサポートします

「心の基盤」

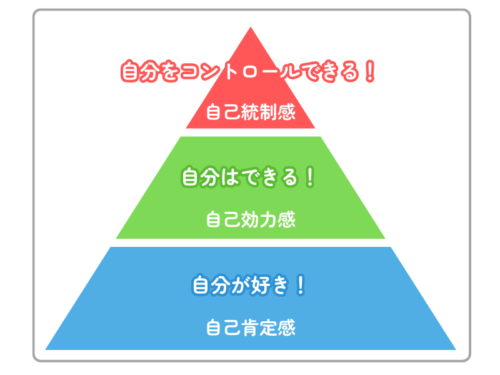

教室が考える心の基盤は、「自己肯定感・自己効力感・自己統制感」の3つです。

- 自己肯定感(自分が好きだと思える感覚):肯定的なコミュニケーションをとり、自分の好きなことを認め、励ますことで、「自分が好き!」という感覚を育みます。

- 自己効力感(自分はできると思える感覚):やりとげる体験を提供し、その過程に寄り添って努力を認めることで、「自分はできる!」という感覚を育みます。

- 自己統制感(自分をコントロールできると思える感覚):時間の使い方や行動の切り替えをサポートすることで、「自分は自分をコントロールできる!」という感覚を育みます。

リテラの講師は、生徒一人ひとりの成長と状態を見極め、「理解の基盤」と「心の基盤」の両面からアプローチします。

カリキュラム

成長段階を踏まえた普遍性のあるカリキュラムを縦軸に、一人ひとりの違いを見据えた個別性のある学習デザインを横軸にして、「科学・芸術・物語」につながる力を育みます。

小学校低学年

ひまわりの観察

小学校低学年では、物事をよく見ること・気持ちを表現すること・できごとを捉えることを通して、表現への自信を育みます。

物事をよく見ること

はじく「りん片」によって、音の高さが違うことを確かめています。

目に見える・手で触れる具体的な世界に住んでいる子どもたちにとって、現実をよく見ることは非常に重要です。そのものを言葉で知るだけでなく、それが何であるのか、身体を通じて理解していきます。たとえば、リンゴをよく観察してみると、表面の黄色や緑の筋、ぶつかったときのへこみや変色、持ったときの意外な重み、表面の冷たさなど、言葉で知る「りんご」(an apple)ではなく、世界でひとつの目の前の「りんご」(the apple)が見えてきます。そうして初めて、現実の「りんご」を理解したことになります。これは、科学的な思考の出発点です。

気持ちを表現すること

絵本を読んで講師と話し合う生徒

また、自らの内面に起こる「感情」を言葉につなげていくことも大切です。感情は目に見えず、形もなく、刻々と変化していきます。加えて、自分の力でコントロールすることもできないため、振り回されてしまうこともしばしばです。この摩訶不思議な「感情」に、「楽しい」「悔しい」「こわい」「ほっとした」などのラベルをつけることは、自分の内面で何が起こっているのかを捉え、適切に理解することにつながります。これは、自己表現の第一歩です。

できごとを捉えること

ものづくりワークショップを通して、できごとをことばにつなげる

最後に、何があったか・何をしたかという「できごと」の表現も、この時期の表現に欠かせません。「今・ここ」を生きる子どもたちにとって、できごともまた、感情とともに流れ去っていきます。「いつ、どこで、誰が」といった視点でできごとを捉えることで、自分の体験を客観的に振り返ることができます。この視点は、自分を知ることにつながります。

この段階の言語技術

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 読み聞かせ (前期) |

できごとをつかむ | 「いつ・どこで・だれが・どうした」を書く 五感を表現する オノマトペを使う 気持ちを表す |

相手に向き合う姿勢 | よく観察する 感情をとらえる |

| 読み聞かせ (後期) |

話す・聞く姿勢 | |||

| 一人よみへの移行期 |

小学校中学年

目に見えないけれど大切な世界があることに気づいていきます

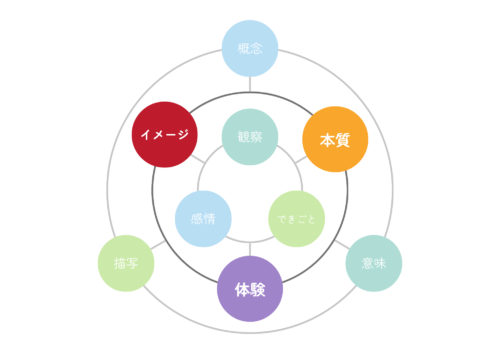

小学校中学年では、本質を捉えること・イメージの世界をつくること・体験を味わうことを大切にしながら、自分を育てていきます。

本質を捉えること

紫キャベツのpH実験

具体的な物事の共通点を捉え、より抽象的に考えることができるようになるこの時期、物事の「本質」を捉える視点が大切になります。現実は、時間の経過や操作によって変化していきますが、変わらない本質を捉えることで、物事の因果関係が見えてきます。これは、科学的思考の基盤となります。

イメージの世界をつくること

夢中になって本を読む体験は、現実を生きる自分を再発見するきっかけになります

「イメージ」は、内面の世界を形づくるために重要です。情景や印象、感情を豊かに想像し、そのイメージを操作する力は、表現だけでなく、国語の読解問題や算数の思考課題でも求められます。イメージをつくる・捉える力は、芸術的感性の基盤となります。

体験を味わうこと

ワークショップで藍染をした布を乾かす生徒の手

同じできごとを体験しても、それを糧にして成長できるかどうかは、個人差があります。単にできごとを捉えるだけでなく、そこで感じたこと・考えたことをことばにし、自分にとっての意味を見出す視点を「体験」と呼んでいます。かけがえのない「体験」を重ねることで、子どもたちは自信を持って自らの物語に向き合うことができます。

この段階の言語技術

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 多読(前期) | 物語に没入する 人物に感情移入する |

書き言葉を学ぶ イメージを言語化する 体験を書く |

伝える・理解する姿勢 | 物事の共通点を捉える イメージに意識を向ける |

小学校高学年

目標に向かって「自分はできる」という感覚を育んでいきます

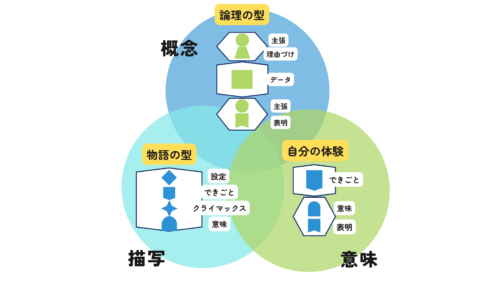

小学校高学年では、概念を操作すること・体験を描写すること・事実を意味づけることを通して、公立中高一貫校の適性検査型課題で求められる水準を満たす表現力に到達するとともに、より高度な思考力の基盤をつくります。

概念を操作すること

概念的な思考の課題を通し、具体的な世界から抽象的な世界へ視野を広げていきます。

ことばは、具体的な物事を離れ、目に見えず、形もない「概念」を捉えることができるようになります。「概念」は、概念同士の関係から、新しい着想や結論を得ようとする力です。抽象的な評論文の理解や算数の応用問題だけでなく、自分の意見に説得力を持たせるための論理を構成する際にも欠かすことができません。

体験を描写すること

夏の体験をまとめた課題について話し合う生徒と講師

「描写」は、全体のテーマを意識しながら、自分の体験をひとつの物語として描写することを指します。体験を通して成長した自分を「物語の型」に沿って時間の中で捉えることで、一人の人間としてのアイデンティティを育みます。自分の物語を描き出すことは、自我の揺らぎを乗り越え、成長していこうとする思春期の子どもたちの大きな支えとなります。

事実を意味づけること

日常の体験をことばにし、自分の成長へつなげます

「意味」は、現実や自分の体験の意味を考える視点です。その時のできごとや感情だけでなく、自分の内にあるイメージに目を向け、自分にとってどのような意味・意義があるのかを捉えます。何気ない日常のひとコマや友達のことばから、自分が大切だと感じる価値を見いだすことは、他者への共感や表現テーマの探索、価値観を育む上で欠かすことができません。

この段階の言語技術

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 多読(後期) | テーマをつかむ 物語の型を理解する |

テーマに沿って構成する 体験を描写する 意見文を書く |

自分と他者の違いを意識する | 論理の構成要素を学ぶ 概念を理解する 体験を意味づける |

受験時に達成するべき水準

作文の水準

「概念を操作すること・体験を描写すること・事実を意味づけること」の3つの領域を、文章の構成として表現することが、公立中高一貫校の作文の水準です。自分の主張を論理的に組み立て、その根拠となる事実を物語の型に捉え直し、自身の体験を意味づけて主張につなげることが求められます。

読解の水準

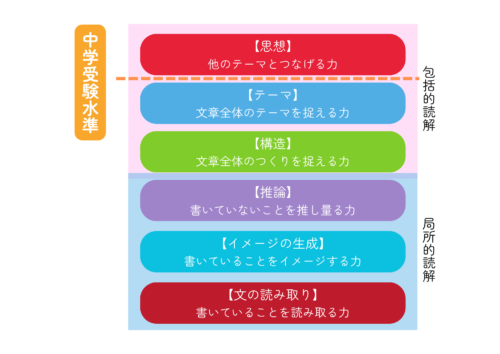

読解の力は、書いてあることを読み取る「文の読み取り」のレベルから、「イメージの生成」「推論」のレベルを経て、中学受験で求められる「構造」と「テーマ」を読み取るレベルへと発展していきます。中高生以降は、他のテーマとつなげ、自らの価値観を作っていく「思想」レベルの読解力を育んでいきます。

中高生以上

中高生は、自分と未来を模索していきます

中学生以上の子どもたちは、「自分は何がしたいのか」という将来の目標と、現実の課題を「どのように解決するか」を行き来しながら、「自分は何者なのか」を模索していくことになります。

しかし、そのどれもが簡単に見つかるものではありません。たくさんの本を読み、考え、自らの価値観を少しずつ作り上げながら歩んでいくことになります。

課題としては、これまでよりも高度な「分析的読解」・「意見文の構築」・「抽象的概念の習得」を目指します。また、現実の問題に対応するため、自ら学ぶ「自律学習」も大切になります。

そして、高校卒業と重なる最終目的地は、「自らがコミットする領域を定める」ことです。大学の学部選択だけでなく、その先にある職業までイメージし、自分の目標に向かっていく意思と力を持つことが、カリキュラムの卒業ラインであり、自らの人生の物語のスタートラインでもあります。

中学生の言語技術

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える | 自律学習 |

|---|---|---|---|---|---|

| 分析的な読解 | 作品を分析する 抽象的概念を習得する |

論理的に表現する 内的イメージを描写する |

ディスカッション 体験の意味について話し合う |

立論の型を学ぶ 思考実験 |

学習の予定を組む |

| 能動的・多角的な読み | 目的を持って多角的に読む 思想を理解する |

他者に働きかける文章と表現 自己表現 |

意見の統合と問題解決 抽象語彙を用いた対話 |

複雑な現実・社会に向き合い、自らのキャリアをイメージする |

指導合格実績一覧

学校一覧(50音順)

中学校

公立

桜修館中等教育学校・小石川中等教育学校・白鴎高等学校附属中学校・さいたま市立浦和中学校私立

青山学院中等部・麻布中学校・足立学園中学校・浦和明の星女子中学校・江戸川学園取手中学校・桜蔭中学校・海城中学校・開成中学校・開智中学校・開智未来中学校・かえつ有明中学校・学習院中等科・学習院女子中等科・春日部共栄中学校・神田女子中学校・北豊島中学校・吉祥女子中学校・暁星中学校・慶應義塾中等部・慶應義塾普通部・慶應義塾湘南藤沢中等部・光栄VERITAS中学校・攻玉社中学校・國學院大學久我山中学校・駒込中学校・駒場東邦中学校・埼玉栄中学校・サレジオ学院中学校・実践女子学園中学校・品川女子学院中等部・芝中学校・渋谷教育学園渋谷中学校・渋谷教育学園幕張中学校・淑徳中学校・十文字中学校・昌平中学校・城北埼玉中学・城北中学校・女子聖学院中学校・巣鴨中学校・逗子開成中学校・聖学院中学校・世田谷学園中学校・専修大学松戸中学校・洗足学園中学校・高輪中学校・筑波大学附属駒場中学校・東京女学館中学校・東洋英和女学院中学部・トキワ松学園中学校・獨協埼玉中学校・獨協中学校・ドルトン東京学園・中村中学校・日本大学第一中学校・日本大学第二中学校・日の出中学校・日出学園中学校・広尾学園中学校・雙葉中学校・宝仙学園中学校・三輪田学園中学校・武蔵中学校・安田学園中学校・山脇学園中学校・立教女学院中学校・流通経済大学付属柏中学校・麗澤中学校・早稲田中学校・早稲田実業学校中等部・和洋国府台女子中学校高校

公立

足立東高等学校・墨田川高等学校・小台橋高等学校・北園高等学校・蔵前工科高等学校・駒場高等学校・忍岡高等学校・東京工業高等専門学校・日比谷高等学校私立

郁文館高等学校・関東第一高等学校・共栄学園高等学校・クラーク記念国際記念高等学校・桜丘高等学校・昭和鉄道高等学校・正則高等学校・東京音楽大学付属高等学校・東洋女子高等学校・日本工業大学駒場高等学校・日本大学豊山高等学校・武蔵野音楽大学附属高等学校・武蔵野星城高等学校大学

国立

千葉大学・筑波大学・東京工業大学私立

青山学院大学・桜美林大学・学習院大学・共立女子短期大学・産業能率大学・順天堂大学・上智大学・大正大学・東京工芸大学・東京都市大学・東洋英和女学院大学・東洋大学・二松学舎大学・日本女子大学・日本女子体育大学・日本大学・早稲田大学学びの環境

学びには、ことばだけでなく、その場の持つ力が大切です。

教室では、さまざまな側面から学びの環境を整え、自ら考え行動する習慣をつくります。

読書の環境

リテラには、自由に読める3,000冊以上の本が並んでいます。読むことは、すべての学びにおける最も重要な課題です。一人ひとりの「読み」の成長と個性に合わせ、読書の習慣をつくっていきます。

人間関係

リテラの大きな特徴をなしているのが、生徒と講師のつながりです。自由に意見を述べ、話し合うことができる信頼関係は、よい学習の条件です。ただ教えるだけでなく、個として向き合える存在であること。あたたかな人間関係の中で、前向きな自己観が育まれます。

成長を促すイベント

研究発表会

自分にとって意味があると感じられる時、生徒たちは素晴らしい集中力を発揮します。引っ張られて飛んでいたグライダーが、自らのエンジンで飛び始める瞬間です。リテラの発表会では、自ら定めた研究テーマについてまとめ、考察し、数十人を前にしてスライドを交えた5分間の発表を行います。

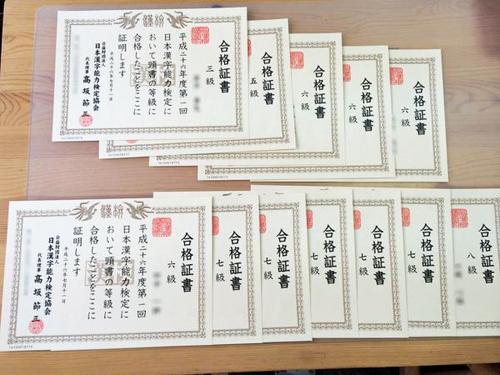

各種検定

教室を会場として実施している漢字検定の合格証書

身につけてほしいことは、知識だけではなく「自ら学ぶ」力です。検定は、目標を定め、過程をコントロールし、合否にかかわらずその結果を引き受ける良い機会となります。漢字検定・算数数学検定・思考力検定のほか、私立校受験模試・公立中高一貫校受検模試を行います。答え合わせだけではなく、生徒の生活も含めて結果に向けた学習をデザインしていくのは、リテラならではの取り組みです。

面談

半年に1回、生徒の成長や目標について共有するための面談があります。決められているわけではありませんが、成長の見通しや課題、ご家庭のご様子などについて話し合ううち、90分以上が経っていることがほとんどです。成長は簡単なことばで語り尽くせるものではありません。様々な視点から、成長を測り、さらなる飛躍をサポートしていきます。