今回ご紹介するのは、子どもたちがより絵本に親しみ、さらに作文の基礎も学べる、付箋をつかった新しい読書方法です。夏の読書感想文も付箋を使って楽しく書いてみましょう。

付箋を使って読む練習の効果

「読み聞かせは好きなのに、自分では本を読んでくれない」

「一人で読んでいるけれど、本当に内容を理解しているのか、心配だ」

こうした読書に関するご相談をよく伺います。子どもたちが読書の習慣を身に付けるために、まずは、物語を楽しめるよう集中力をつけること、そして、「本の楽しみ方」を学ぶことが必要です。

そのために、例えば、本を読み始めたら「いつ、どこで、だれ、何をした」という物語の世界の入口をきちんと思い描けるように、キーワードとなる部分に付箋を貼っていきましょう。さらに、面白かった場面、疑問に思った場面などに付箋を貼りながら何度も味わうように読むことで「精読」の力が身に付きます。

付箋を使って、絵本『おはなし おはなし』を読む

ワークショップの流れ

- 読み聞かせをする(1回目)

- 「いつ・どこで・誰が・どうした」など、物語の枠組みや展開を表している場面に付箋を貼る

- 情報をまとめて本を紹介する文章を書く (これは最後でも構いません)

- 読み聞かせをする(2回目)

- お互いの意見を元に話し合う

- 不思議に思ったことについて文章にする

Iちゃん、Yちゃんは二人とも本が大好きで、教室にくると真っ先に本棚に向かいます。お気に入りの一冊を見つけると、緑色の柔らかいカーペットに座り、授業までの間、自由に読書を楽しんでいます。

今回選んだアフリカの民話『おはなし おはなし』は、世界中にお話が一つもなかった昔に、知恵者クモ男の活躍により、人々にお話がもたらされるという「物語の始まり」のお話です。

読み聞かせ(1回目)

まず、初めに講師が絵本の読み聞かせを行います。読み聞かせをする際は表紙をじっくり見せて、作者や訳者、出版社なども読んであげましょう。これらも本と親しむための大切な情報です。時間があれば、作者がどこの国の人なのかなどもお子様と一緒に読んでみてください。

物語の枠組みや展開を表す部分に付箋を貼る

付箋はどこに貼ればいいの?

読み聞かせをした後、Iちゃん、Yちゃんに絵本を一冊ずつ手渡し、一緒に好きな色の付箋を選んでもらいました。色だけでなく、大きさや形などお気に入りの付箋を使えば、より楽しく取り組めます。教室では様々な付箋を用意し、使い方や本のイメージにあったものを子どもたちが選べるようにしています。そのあとは10分ほど時間をとり、黙読をしながら、付箋を貼ってもらいます。まずは、物語の構造を理解するために必要なキーワードを見つけて貼っていきましょう。

- 物語の書き出しはどこですか。

- いつのお話ですか。

- どこのお話ですか。

- 主人公はどんな人ですか。

- 他にはどんな登場人物がいますか。

情報をまとめて本を紹介する文章を書く

読むことと書くことをつなげて読解力を育てる

「作文が苦手」「日記に何を書いていかわからない」「記述問題に答えられない」といったご相談をよく伺います。自分の意見を文章に書き表したり、文章の要約を書けるようになるためには「文章の型」を覚える必要があります。子どもたちの持つ「書くこと」への苦手意識の原因はさまざまですが、まずは、他者に説明するために必要な情報を選択し「文章の型」にそって書く練習を繰り返しましょう。そして、慣れきたら「文章の型」を応用し、感想文や意見文を書いていきましょう。

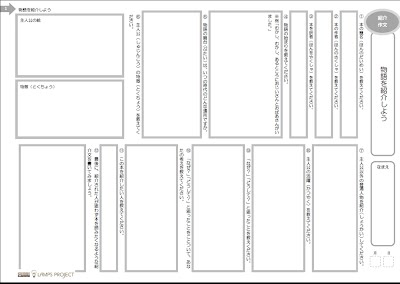

今回は、文章の型を質問にまとめたプリントを使用しました。

情報をまとめる

まずは、「本の題名」や「作者」「訳者」「物語の始まり一文」など、本に関する事柄から書き出していきます。これらは本を読むうえで重要な情報です。学年が上がると、作者の経歴や作品の書かれた背景を調べたり、また他の作品との比較を行い、より主題を意識して考える読書の練習していきます。

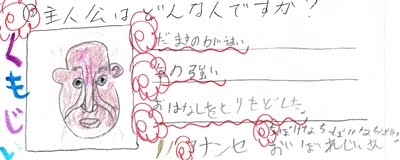

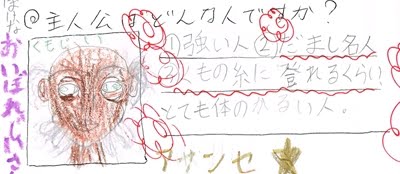

【主人公の「クモ男」はどんな人ですか?】

主人公について書いてもらう前に、まずは似顔絵を描いてもらいました。IちゃんもYちゃんも、クモ男の肌の色や顔のしわや髭をよく観察して描いてくれています。

Iちゃん

Yちゃん

Iちゃんはクモ男の特徴を四つあげてくれました。

- だますのがうまい

- 気の強い

- おはなしをとりもどした

- ちっぽけな、ちっぽけなおいぼれじいじいさん

Yちゃんがあげた特徴は次の3つです。

- 強い人

- だまし名人

- クモの糸に登れるくらい、とても体がかるい人

IちゃんもYちゃんも、絵やエピソードから読み取った主人公の特徴を自分の言葉で表すことができています。

Iちゃんは「気の強い」と書いたとき、「クモじいさんは、(村人)みんな、ニヤメ(お話を閉じ込めている王者)が怖くてお話をとりにいけなかったのに、一人で行ったから」と理由を話してくれました。また、Yちゃんも、クモ男がはしごを上る絵に付箋を貼って、それを見せながら「くもの巣はとっても細いのに切れないで登っているから」と、自分の書いたことについてより詳しく話してくれました。

このように、物語の内容を自分の言葉に置き換えたとき、なぜその言葉を選んだのかという理由を話し合うことで、子どもたちの読みがさらに深まります。実は、このYちゃんの話を聞いたIちゃんが「ちっぽけな、ちっぽけなおいぼれじいさん」というニヤメのセリフに付箋を貼っていたのを思い出し、クモ男の特徴に加えてくれました。そして、「ちっぽけだから上れたんだよ」と話してくれました。今回は話し合いのみになりましたが、読書感想文を書くときなどには是非盛り込んでもらいたい内容です。

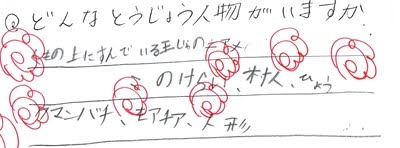

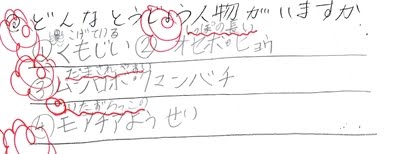

【どんな登場人物がいますか?】

主人公以外の登場人物がどのような役割を担っているかを考えることも、物語を読み解くうえで大切なことです。ここで、Iちゃん、Yちゃんはそれぞれ別の書き方をしています。

Iちゃん

Yちゃん

Iちゃんは書き始める前に「セリフがないけど家来や村の人も登場人物ですか」と質問してくれました。こういった場合は、大人が決めるのではなく、「Iちゃんはどう思う?」と子どもの意見を聞いてみてください。Iちゃんはセリフはないれど、絵本に描かれているから登場人物だと理由を話して登場人物に加えてくれました。Yちゃんは、登場人物それぞれにキャラクターがわかるような言葉をつけています。たとえば、「だまされやすいムンボロ・クマンバチ」はクモ男の作戦に引っ掛かり、ひょうたんに入れられてしまったハチのことです。

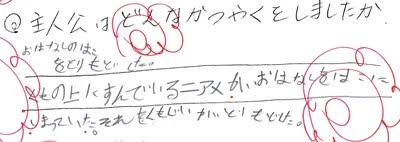

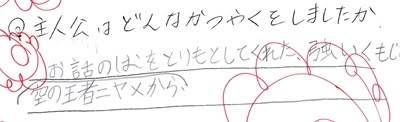

【主人公の活躍を教えて下さい】

主人公の活躍を簡単に書くことは、そのまま物語全体の要約となります。このようにして全体をまとめることは、物語の把握に重要です。

Iちゃん

Yちゃん

自分の言葉で紹介文(=要約)を書いてみる

今回の紹介文(=要約)は、2~3行程度の短いもので構いません。また、授業では2回目の読み聞かせの前にこの紹介文を書きましたが、プリントのように、最後に取り組んでももちろん構いません。

ここで、物語の要約を書くコツをご紹介します。

- 物語を紹介する第三者(両親や友達など)を決めましょう。

- 「いつ、どこで、だれが、何をしている」そして、「なぜ、それをしているのか、どのようにしているのか」という5W1Hをまとめましょう。

- 登場人物や出来事の様子を書くときには「まるで○○のような」など例えの表現を使ってみましょう。

- 最後に、主人公や世界がどう変わり成長したのかというところを確認し、その変化や成長に必要だった出来事はなんだったのか、逆算して考えてみましょう。

こうしたことを意識することで、スムーズに要約が行えます。

付箋を貼りながらの2回目の読み聞かせ

笑いの意味

2回目の読み聞かせは、疑問に思ったところ、気になったところがあれば、読み手が持っている本にその場で付箋を貼ってもらいました。一番初めに二人が付箋を貼ったのは、空の王者ニヤメが「ツェ、ツェ、ツェ、わしの話がほしけりゃな、いいか・・・」とクモ男に難題を出す場面です。理由は二人ともニヤメのアフリカ言葉での笑い方が面白かったからだそうです。しかし、それだけでは終わらせず、「もし、日本語だったらどんな笑い方になるかな?」とたずねると、二人はそろって「イッヒッヒ、イッヒッヒ」といかにも悪そうなという表情で笑ってくれました。そこで、「この笑い方は、どんな時にする?」と質問すると、「悪いことをするとき!!」「だましてやろうとするとき!!」「悪いことして面白がってるとき!!」とニヤメの考えをしっかり読み取り言葉にしてくれました。

お互いの意見を元に話し合う

話し合いから生まれる理解

読み聞かせを終えてすぐ、物語のラスト部分について重要なやり取りがったのでご紹介します。

それは、Yちゃんの質問からはじまります。クモ男が、ヒョウ、クマンバチ、妖精をつれてニヤメの前でひざまずいているで場面で、Yちゃんが、「ニヤメはどうして連れてこさせるのをこの三びきにしたのかな。もし、このまま三びきがずっと空にいたら、きっと大暴れしちゃうよ」と聞きました。その時、Yちゃんの質問を聞いたIちゃんがとても良い答えをだしてくれました。Iちゃんはクモ男の体を指さして、「くもじいは体が細くて弱そうだから、ぜったいに連れてこられないって思ったんだよ。連れてこられないとおもったから危なくないって思ったんだよ」と説明してくれました。

Yちゃんは一度目の読み聞かせが終わったあと、ニヤメが出す難題について「買い取りにいくのになぜお金じゃないの? もし自分がニヤメだったらクモ男にお金を持ってこいっていうのに」と、納得がいかないという様子でした。ところが、Iちゃんの説明を聞いて、体か細くて弱い人には、お金をもってこさせるよりも危険なものを連れてこいというほうが難しいのだと納得したようです。

不思議に思ったことについて文章にする

なぜなぜ? を書いてみよう

いくつか付箋を貼った中で、Iちゃん、Yちゃんそれぞれが不思議に思ったことを、一つずつ書いてもらいました。Iちゃんは、「なぜ、くもじいは細いのにヒョウとはちとようせいをくもの糸でもてたのか。なぜなら、本当は細いけれど力強いから」。Yちゃんは「なぜ、空の王者ニヤメは、お話をとってしまったのか。」と書いてくれました。

最後に、Yちゃんが不思議に思ったことについて、二人に考えてもらいました。Iちゃんが「面白いお話をひとり占めしたかったのかな」と答えると、さらにYちゃんから「ニヤメの閉じ込めていたお話はどこにあったの」という質問が出てきました。もちろん、それは誰にも答えることのできない謎です。しかし、「もしかしたら」と仮説を立てたり、他の物語を探して読んでみたり・・・と、本の世界を広げる可能性を秘めています。

みんなで本を読むと書くことも楽しくなる

読書嫌い、作文嫌いな子どもたちは、読書も作文も孤独でつまらないものだと感じています。ところが、友達と本の話題で盛り上がったり、一生懸命書いた作文を友達が読んで感想を言ってくれたりすれば、子どもたちはすぐに読書も作文も好きになるでしょう。

ご家庭や学校で子どもたちがたくさんの人と物語を共有し、感じたことや不思議だと思ったこと、もしも自分だったらと考た事をどんどん発言し、他の人の意見にも耳を傾けるという経験を積んでいくことで、読む力、書く力、対話する力、そして、思考する力をバランスよく身に付けることができるのです。まずは、子どもたちが本について語り合える、作文を読み合える環境を作っていきましょう。

リテラでは、本を仲立ちとし、友達や先生と一緒に楽しみながら言語技術を身に付ける「プロジェクト」を行っております。本が嫌いなお子様も、自分の考えを発表するのが苦手なお子様も、この取り組みを通して本が好きになり、考えることの醍醐味や思いを伝える楽しさを実感することができます。ぜひ、学校のお友達やご兄弟・姉妹と一緒に教室に学びに来てください。