リテラの生徒たち

リテラには、都立中高一貫校や私立難関校を目指す子・自分らしい受験を目指す子・読み書きの力を伸ばしたい子・個性と可能性を伸ばしたい子・最適な学習を模索する子と、さまざまな生徒さんが通っています。

リテラには、都立中高一貫校や私立難関校を目指す子・自分らしい受験を目指す子・読み書きの力を伸ばしたい子・個性と可能性を伸ばしたい子・最適な学習を模索する子と、さまざまな生徒さんが通っています。幼稚園生から社会人まで、同じ教室で学ぶことを可能にしているのが、誰もに共通する本質的な学力を伸ばすカリキュラムと、一人ひとりの個性と目標に寄り添う講師の眼差しです。

教室の受験への考え方

学力だけでなく、心を育てる受験を

近年、受験へかけるご家庭の思いは多様化しています。「合格」だけでなく、「努力する機会を作りたい」「ハイレベルな授業を受けてほしい」「友だちと切磋琢磨してほしい」「チャレンジする経験を積んでほしい」といった目標を第一に掲げるご家庭も増えています。

リテラの受験における第一の目標は、お子さまの成長です。受験の結果に関わらず、お子さまの成長は続いていきます。その長い過程の中で、何を得てほしいのか。結果が不確かだからこそ、受験をすることの確かな意味が問われます。一人ひとりの成長のテーマと、ご家庭の願いに寄り添いながら、共に未来を模索していきます。

指導合格実績一覧

学校一覧(50音順)

中学校

公立

桜修館中等教育学校・小石川中等教育学校・白鴎高等学校附属中学校・さいたま市立浦和中学校私立

青山学院中等部・麻布中学校・足立学園中学校・浦和明の星女子中学校・江戸川学園取手中学校・桜蔭中学校・海城中学校・開成中学校・開智中学校・開智未来中学校・かえつ有明中学校・学習院中等科・学習院女子中等科・春日部共栄中学校・神田女子中学校・北豊島中学校・吉祥女子中学校・暁星中学校・慶應義塾中等部・慶應義塾普通部・慶應義塾湘南藤沢中等部・光栄VERITAS中学校・攻玉社中学校・國學院大學久我山中学校・駒込中学校・駒場東邦中学校・埼玉栄中学校・サレジオ学院中学校・実践女子学園中学校・品川女子学院中等部・芝中学校・渋谷教育学園渋谷中学校・渋谷教育学園幕張中学校・淑徳中学校・十文字中学校・昌平中学校・城北埼玉中学・城北中学校・女子聖学院中学校・巣鴨中学校・逗子開成中学校・聖学院中学校・世田谷学園中学校・専修大学松戸中学校・洗足学園中学校・高輪中学校・筑波大学附属駒場中学校・東京女学館中学校・東洋英和女学院中学部・トキワ松学園中学校・獨協埼玉中学校・獨協中学校・ドルトン東京学園・中村中学校・日本大学第一中学校・日本大学第二中学校・日の出中学校・日出学園中学校・広尾学園中学校・雙葉中学校・宝仙学園中学校・三輪田学園中学校・武蔵中学校・安田学園中学校・山脇学園中学校・立教女学院中学校・流通経済大学付属柏中学校・麗澤中学校・早稲田中学校・早稲田実業学校中等部・和洋国府台女子中学校高校

公立

足立東高等学校・墨田川高等学校・小台橋高等学校・北園高等学校・蔵前工科高等学校・駒場高等学校・忍岡高等学校・東京工業高等専門学校・日比谷高等学校私立

郁文館高等学校・関東第一高等学校・共栄学園高等学校・クラーク記念国際記念高等学校・桜丘高等学校・昭和鉄道高等学校・正則高等学校・東京音楽大学付属高等学校・東洋女子高等学校・日本工業大学駒場高等学校・日本大学豊山高等学校・武蔵野音楽大学附属高等学校・武蔵野星城高等学校大学

国立

千葉大学・筑波大学・東京工業大学私立

青山学院大学・桜美林大学・学習院大学・共立女子短期大学・産業能率大学・順天堂大学・上智大学・大正大学・東京工芸大学・東京都市大学・東洋英和女学院大学・東洋大学・二松学舎大学・日本女子大学・日本女子体育大学・日本大学・早稲田大学保護者の声

- 子どもに合った指導をしていただき、大変満足しています。教室にあるたくさんの本の中から、子どもの興味を引きそうな本を選んで下さるので、前よりも読書が好きになりました。(小2)

- 先生方が子どもの性格や学力をちゃんと理解して、その子に合った授業をやっていただき、とても質の高い授業だと思っています。(小3)

- 満足しています。子どものやる気、集中力をうまく引き出してくれています。先生方のおだやかな口調と本に囲まれた部屋も、家にはない空間で、心地よく勉強ができるのだと思います。(小3)

- ひとりひとりに合った方法やスピードで、ただ問題を解くだけでなく、いろんな角度から学力向上につながるようなご指導をいただいています。たくさんの本を読むことの必要性や自分で時間を割り振って計画的に学習・生活することも大事ということなど、親としても勉強になります。いつもとても丁寧に向き合っていただき、子どもも進んで教室に通っています。ありがとうございます。(小3)

- 安心して、信頼して、教室に通わせて頂いております。(小4)

- 以前は作文が苦手で嫌いで文章を書くことを拒否していた息子でしたが、こちらで文章の書き方を教えていただいてから、特に苦労していた作文の書き始めに迷うことが少なくなり、すんなりと文章が書けるようになりました。こちらでお世話になって本当によかったと思います。(小6)

- もちろん満足しています。教室に通いはじめて、作文に対して苦手意識がなくなりました。要旨や感想をまとめる時には、自分なりに構成を考え、感じた事や考えたことを少しずつ言葉で表現することもできるようになりました。(小6)

- 大満足です。個人に合わせた、きめ細かい指導に頭が下がります。(中3)

- 生徒の個性に合わせて、かつ、毎週「攻め方」を変えて飽きさせないようにされている所が良いですね。また、教室ではリラックスしているようで、先生方と色々日頃の生活についてお話ができているようです。(高1)

講師たちの願い

リテラの講師は、国語のプロであると同時に、子どもたちの心を育むサポーターでもあります。お子さまの発達と個性に徹底的に寄り添い、得意を伸ばし、苦手を克服するための最適な学習をデザインします。

受験や成績でよい結果を得るだけでなく、その先の未来を自分でつくる力を育んでほしい。そして、ことばと行動で、多くの人を導くリーダーになってほしい。そう願いながら、一人ひとりに向き合っています。

リテラって?

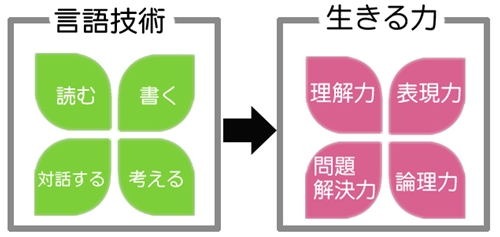

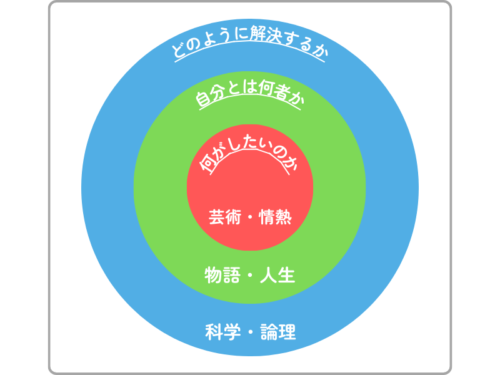

- リテラでは、ことばの関わる四つの領域へアプローチします。

「自信を持って気持ちを表現できるように」

小学校2年生のAさんは、自分の気持ちを表現するのが苦手でした。ご家族に「どうしたい?」と聞かれても、ご自分の意見をなかなか言うことができませんでした。日記の宿題でも、何を書いたらいいのかわからず、いつも苦労をしていたそうです。最初は緊張していたAさんでしたが、安心できる雰囲気の中で、会話や観察などの課題に取り組んでいきました。どんどんことばが出てくるようになったAさんは、年度末の発表会で、大好きな物語についてみんなに発表することができました。

画像はイメージです

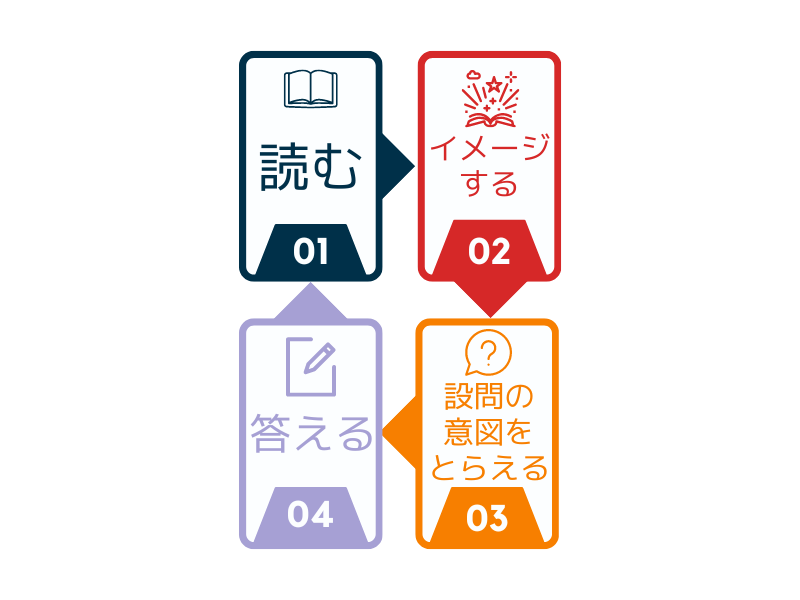

「読解問題に自信がついた」

読解問題の成績が振るわず、焦りと苦手意識ばかりが募っていたD君。やればやるほど、正解がわからなくなるという悪循環の中にいました。教室では、講師とともに、文章に丁寧に向き合うことからはじめました。答えを文章の中に探すのではなく、まずは自分自身の中に、情景や論理展開をイメージしなければならないことに気づいたD君。本に囲まれた空間で、いつの間にかなくしていた読書習慣を取り戻し、読解問題も楽しめるようになりました。

画像はイメージです

「中高一貫校の作文課題も」

もともと読書が大好きなBさんでしたが、学校の作文課題では、どんなふうに文章を書いたらいいのか、わからなくなることがありました。「書きことば」の練習を通して、書き出しや接続詞など、わかりやすく伝えるための具体的なポイントを練習していきました。文の流れを作れるようになったBさんは、起こった出来事だけでなく、そこにどんな意味があるのかを考えるようになりました。公立中高一貫校の作文課題でも、自分自身の物語を自信を持って書くことができました。

画像はイメージです

「自分の意見を論理的に構築できるように」

学校での言語表現や発表の授業を苦手としていたEくん。どうすれば論理的な分析や文章表現ができるのか、悩んでいました。論理の構成要素や文章表現の型を学び、テーマについて講師と話し合う中で、次第に、自分の意見を論理的に構築できるようになりました。自分の中にある「考える楽しさ」を再発見したEくんは、自分の進路についても積極的に考えはじめたようでした。

画像はイメージです

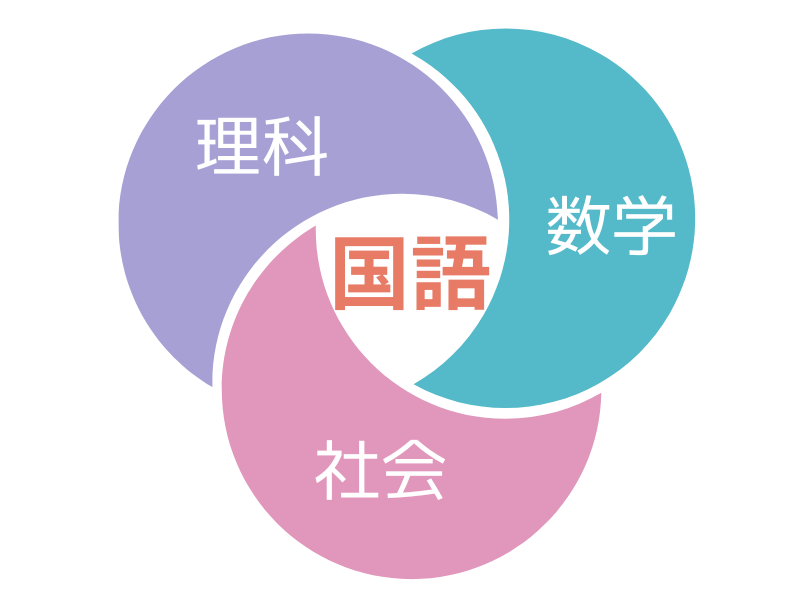

国語の力と受験・学校

「言葉が使えないと太刀打ちできない」

公立中高一貫校の検査には、単純な暗記問題や計算問題は出題されません。問題文を読み解く時、順序立てて考える時、そしてわかりやすく答える時、すべてに言葉の力が求められます。また、作文課題では、自分の体験や意見を、段落を分けながら書くという高度な言語技術が求められます。リテラでは、書き方だけでなく、その内容まで、生徒とともに考え、表現への自信を育んでいきます。

「読むとはどういうことか」

受験読解では、点数が安定しない、伸びない、といったお悩みをよく伺います。算数・数学のように明確な答えがないため、国語に対して苦手意識をもってしまう子も多くいます。学習塾で過去問を繰り返すほど苦手になっていく、そうした悪循環に陥ってしまうと、抜け出すのはなかなか大変です。リテラでは、一人ひとりの状況と理解に合わせ、「読む」とはどういうことかを根本から学び直します。

「新しい教育の流れと言葉の力」

大学共通テストでは、暗記問題だけではなく、教科を横断し知識を活用する力が求められるようになりました。また、大学ごとの選抜試験では、共通テストの成績に加え、小論文・面接・プレゼンテーションなど、様々な角度から人物を評価することになります。こうした新しい教育の流れにおいて、言語活動は大きな意味を担います。教室では、一人ひとりの目標と状況に合わせ、合格をサポートしていきます。

「言葉と心の両面を」

「言葉と心の両面を」お子様の個性や学習環境は実に多様です。本人の言語能力以上に学校で求められるものが高度になって困ってしまったり、反対にインターナショナルスクールで日本語の授業がほとんどないために、きちんとした日本語に触れる機会がなかったりします。教室では、お子様に合わせた日本語の指導を進めるとともに、文化的なアイデンティティの混乱にも配慮しながら、言葉と心の両面をサポートします。

未来をつくるリテラの授業

リテラから、自分の目標を胸に多くの卒業生が旅立っていきました。卒業生からいただいた、教室へのメッセージの一部です。A・Kくん「自分の中の可能性を広げて」

今やってることは必ずどこかで活きてきます。それに気づくのはいつになるか人それぞれですが、焦らずに自分のペースで進んでください。リテラの先生たちはそれを全力でサポートしてくれます。リテラで楽しく学び、是非自分の中の可能性を広げてください!!

- 心に残っている授業

- 通室最後の年に行った作品発表会のプレゼンテーション

- リテラの好きなところ

- アットホームでありながら、個人にあったペースのメリハリのある授業

- 授業だけでなくいろんな相談にのってもらい、人間的にも成長できたところ

- リテラの授業が役立ったこと

- 大学の授業で文章表現という必修授業があり、毎回授業内で作文を書く際にすらすら書けたこと

- 就職活動でエントリーシートを書く際に自分の伝えたい思いや説明したいことをそのまま書けたこと

- 在籍生へのメッセージ

- もしかしたら生徒さんの中には正直「何でこんな事やってるんだろう?」「これが将来何の役にたつんだろう?」等疑問に思いながらやってることもあるかもしれません。実際に通ってる当時、自分もそう思ったこともありました。でも今やってることは必ずどこかで活きてきます。それに気づくのはいつになるか人それぞれですが焦らずに自分のペースで進んでください。リテラの先生たちはそれを全力でサポートしてくれます。リテラで楽しく学び、是非自分の中の可能性を広げてください!!

T・Yくん「心に残っているのではなく、心になっている」

自分が目にするものに興味をもち、それを自分で考えるというクセをつけることは、人生をより楽しく、幸福にしてくれると思っており、そのような姿勢はリテラで構築されたと思っています。その意味では、私は「心に残っている」のではなく「心になっている」の方が適切かもしれないですね。

- 心に残っている授業

- 私は学生生活のほとんどをここに通っていたので、自分の考え方や人格に大きく影響があったと思っています。この教室のテーマの言語は、人がものを考える際の基盤になるものです。自分が目にするものに興味をもち、それを自分で考えるというクセをつけることは、人生をより楽しく、幸福にしてくれると思っており、そのような姿勢はリテラで構築されたと思っています。その意味では、私は「心に残っている」のではなく「心になっている」の方が適切かもしれないですね。

- リテラの好きなところ

- あげればキリがないですが、生徒の考えることを聞いて、それに対してしっかりと答えてくれるところが一番好きです。ものを考えることは一人でできるようになるわけではないので、子供が自分の考えを発言してそれに関して真剣に論議するというのは学校でも家庭でも難しいことだったので、とても面白かったです。

- リテラの授業が役立ったこと

- 今この文章を書くのもここで言語について学習したからです。日本人は頭の中でも日本語で考えると思います。つまり、言語として日本語を学ぶことは日本人としての意識や思考体系をも学ぶということで、言語を介して他人の考えを知ると自分の中で思考の型がより増えていきます。考え方のレベルが上がると世界の中にわかることが増え、その中から自分の楽しいことや興味深いと思えるものが増えていくでしょう。抽象的な話になってしまいましたが、リテラで学んだことは私自身の人格や考え方を作っており、大変活かされています。

- 在籍生へのメッセージ

- 今通っている皆さんは、教室で考えたことや借りた本を読んで思ったこと、あるいは自分が悶々と考えていたことなどなんでもいいですが是非先生や他の生徒さんに話してみてください。自分の知らなかった考え方を知ったり、新しい知識を得られたり、何より楽しいと思えるはずです。これから入室しようと思っている方は、教室の様子をよく見学してみてください。きっと面白そうだとおもえることがあるでしょう。まだ大変な状況が続いていますが、その分考えるテーマも多くある時代です。これからも考えることを楽しんでいきましょう!

Y・Tさん「どんな勉強においても言語技術能力は必要」

どんな勉強においても「言語技術能力」は必要です。そんな言語技術に特化した勉強ができる教室はリテラだけです! 作文、要約の練習やたくさん読書ができる環境が本当に人生に役立ちます。また皆さんが今後大きくなってから、研究発表のようにプレゼン等をする機会が増えると思います。そんな場面でもリテラでの学びを活かすことができます。(実際、高校での授業のプレゼンも大学でのディベートも先生に名指しで褒めちぎられます笑 つまり成績も…笑)

- 心に残っている授業

- 研究発表です。ひとつのテーマについて、時間をかけて多角的な視点から研究できることでより深い学びを得られ、人前でのプレゼン能力を向上させることができました。また、他の生徒さんの発表を聞け、新たな知見を得られました。

- リテラの好きなところ

- 座学だけでなく、アクティブラーニングの要素があり楽しく勉強ができたところです。どの先生とも距離が近く親身になって相談に乗ってくださいました。

- リテラの授業が役立ったこと

- 大学のディベートで自分の考えを簡潔に分かりやすく伝えることが出来ました。また、レポート等の文章構成に躓かなくなりました。

- 在籍生へのメッセージ

- どんな勉強においても「言語技術能力」は必要です。そんな言語技術に特化した勉強ができる教室はリテラだけです! 作文、要約の練習やたくさん読書ができる環境が本当に人生に役立ちます。また皆さんが今後大きくなってから、研究発表のようにプレゼン等をする機会が増えると思います。そんな場面でもリテラでの学びを活かすことができます。(実際、高校での授業のプレゼンも大学でのディベートも先生に名指しで褒めちぎられます笑 つまり成績も…笑)今通っている生徒さんも、これから通うことを検討している子もリテラに通って損は無いです! どんどん学びを深めていってください!

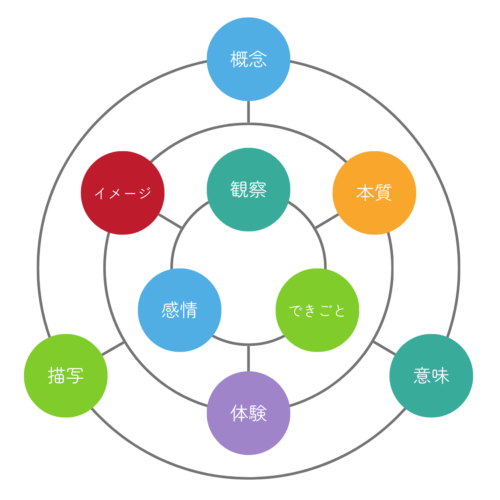

13年間のカリキュラム

ことばの力は、考える力そのものであり、生徒の発達とともに高度になっていきます。リテラでは、段階的に統合・発展していくモデルと、ことばの各領域にアプローチする教材課題群があります。

リテラの13年間のカリキュラムの、大まかなテーマのみをまとめたものです。実際の授業では、より細かなカリキュラムが、一人ひとりに合わせて組まれることになります。

読み聞かせの段階から、自らのキャリアをイメージする段階まで、一人ひとりの成長に寄り添います。

学年別テーマ

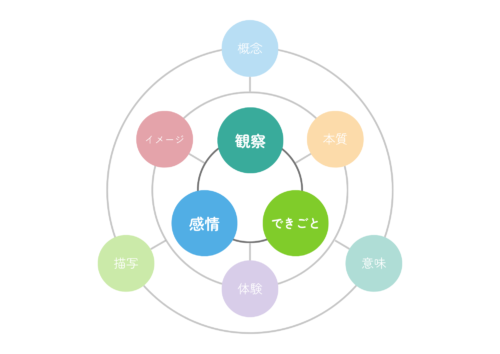

年長・小1~小2

小学校低学年では、物事をよく見ること・気持ちを表現すること・できごとを捉えることを通して、表現への自信を育みます。

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 読み聞かせ (前期) | 聞く集中力をつける | 運筆に慣れる ひらがな・カタカナが書ける | 相手に向き合う姿勢 | ものや感覚の名前を知る |

| 読み聞かせ (後期) | 出来事をつかむ | 書くことに親しむ | 話す・聞く姿勢 | 五感とことばをつなげる |

| 一人読みへの移行期 |

小3~小4

小学校中学年では、本質を捉えること・イメージの世界をつくること・体験を味わうことを大切にしながら、自分を育てていきます。

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 多読(前期) | 物語に没入する 人物に感情移入する |

書き言葉を学ぶ イメージを言語化する 体験を書く |

伝える・理解する姿勢 | 物事の共通点を捉える イメージに意識を向ける |

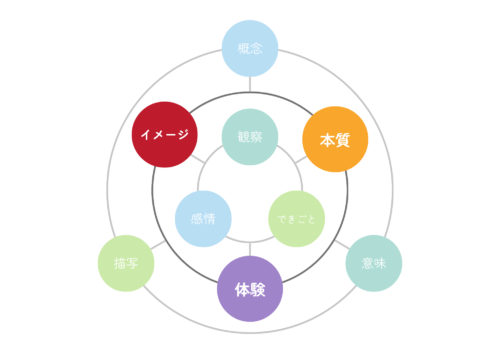

小5~小6

小学校高学年では、概念を操作すること・体験を描写すること・事実を意味づけることを通して、受験で求められる水準を満たす表現力に到達するとともに、より高度な読解と思考力の基盤をつくります。

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える |

|---|---|---|---|---|

| 多読(後期) | テーマをつかむ 物語の型を理解する |

テーマに沿って構成する 体験を描写する 意見文を書く |

自分と他者の違いを意識する | 論理の構成要素を学ぶ 概念を理解する 体験を意味づける |

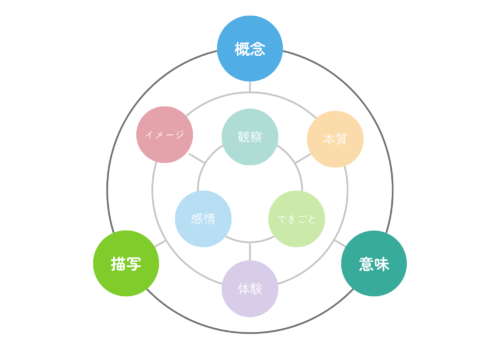

中学生・高校生以上

中学生以上の子どもたちは、「自分は何がしたいのか」という将来の目標と、現実の課題を「どのように解決するか」を行き来しながら、「自分は何者なのか」を模索していくことになります。

| 読書レベル | 読書の課題 | 書く | 対話する | 考える | 自律学習 |

|---|---|---|---|---|---|

| 分析的な読解 | 作品を分析する 抽象的概念を習得する |

論理的に表現する 内的イメージを描写する |

ディスカッション 体験の意味について話し合う |

立論の型を学ぶ 思考実験 |

学習の予定を組む |

| 能動的・多角的な読み | 目的を持って多角的に読む 思想を理解する |

他者に働きかける文章と表現 自己表現 |

意見の統合と問題解決 抽象語彙を用いた対話 |

複雑な現実・社会に向き合い、自らのキャリアをイメージする | 目標に向かって進む |

電話をしてみる

電話をしてみる お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム LINEを送る

LINEを送る 教室の地図

教室の地図