リテラでは、体験を元に生きたことばを紡ぐためのワークショップを随時開催しています。今回は、2013年6月16日(日)、品川アクアスタジアムにて行われたワークショップ「イルカにさわろう」の様子をご報告します。

海の生きものたちの観察

長さ20mのトンネル型水槽に子どもたちは大興奮。天井をゆうゆうと泳ぐ大型のエイ=ナンヨウマンタの大きさに思わず声を上げたり、出口付近の柱のかげで一休みしているノコギリエイを見て「サボってるね」など言ってくすりと笑ったりしながら、さまざまな海の生きものたちの姿を楽しみました。

長さ20mのトンネル型水槽に子どもたちは大興奮。天井をゆうゆうと泳ぐ大型のエイ=ナンヨウマンタの大きさに思わず声を上げたり、出口付近の柱のかげで一休みしているノコギリエイを見て「サボってるね」など言ってくすりと笑ったりしながら、さまざまな海の生きものたちの姿を楽しみました。

生徒によるイルカについてのガイダンス

今回のワークショップは、専門家が子どもたちにイルカのガイダンスをするのではなく、ガイダンス自体を生徒が行うということが目的の一つでした。

ガイダンスを務めたMさんは、自主的に取り組んだ春休みのホームワークで「イルカについての研究」というテーマで調べ学習をしました。ノート30ページになったその成果をレポートにまとめ、今回「イルカについてのガイダンス」という形で発表をしたのです。

「小学生を中心とした聴き手を引きつけるためにはどんな話し方にすればよいか」と考えたり、「聴き手の意識がこちらに向いているかどうかを意識しながら話す」といったプレゼンテーションの基本に留意しながら、事前にしっかりとリハーサルをし、小学生たちに向けて紹介をしました。所々クイズをおりまぜたり、手を上げさせて体を動かしたりと上手に生徒たちの興味を引きつけていました。

Mさんの作った原稿を一部紹介します。

イルカは哺乳類の仲間

イルカは子孫をのこす時に卵ではなく赤ちゃんを産みます。人間と同じように1年ほどの長い妊娠期間を経て出産します。赤ちゃんは、他の哺乳類と同じように母乳で育ちます。実は、イルカはクジラだけでなく馬や牛と同じ仲間です。海の生き物と陸の生き物が同じ仲間ってビックリしませんか? それは、後で紹介するイルカの祖先を見るとわかります。

また、イルカとクジラは大きさが違うだけで、同じグループの動物です。大人の体の長さで4メートル以上のものをクジラ、4メートル以下のものをイルカと呼びます。専門的には、哺乳網鯨偶蹄目クジラ類クジラ亜目という動物のグループになります。

発表前のレポート作りの際、最初、Mさんは次のように表現していました。

もちろんこれも間違いではありませんが、今回のような小学生向けのガイダンスの時に、はじめから専門用語を使ってしまうのは考えものです。こうした説明の仕方は専門的な知識のある人同士ではスムースなやりとりができますが、そうではない人に向けて初めから専門的な用語で説明してしまうと、聴き手の頭の中はクエスチョンマークで一杯になってしまいます。そこで、「聴き手は、小学生ですよ。哺乳網鯨偶蹄目とはどういう意味なのか、小学生でもわかるように言いかえてごらん」と講師のアドバイスを聞いたMさんは、すっきりとわかりやすい文章に仕上げることができました。

聴き手・読み手を意識することによって、表現はこれほど変化するのです。

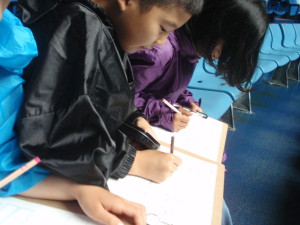

その甲斐あって小学生の生徒さんたちは、Mさんの言葉に熱心に耳を傾け、時おり出されるクイズや、シートへの記入を楽しそうに取り組んでいました。

小学生たちにとっては、同じ教室に通う、少し年上の先輩がこれほど立派な説明ができるのだということを知ることは、「自分もこうなりたい」「学びたい」という気持ちを育むために非常に効果的です。

I君は、Mさんのガイダンスを聞いて、イルカについて学んだことを次のようにまとめました。

小4・I君

ぼくは、六月十六日、品川アクアスタジアムに行ってイルカのことを学びました。

まず、イルカと魚のちがいについてです。ちがいは二つあります。一つ目は、こきゅうのしかたが違います。イルカは頭の上にあるふんきこうから空気を取り入れます。魚はえらでこきゅうをします。二つ目は、泳ぎ方のちがいです。イルカは、おびれを上下に動かし、魚は、左右に動かします。

つぎにイルカの声について学びました。イルカには、三つの鳴き方があります。一つ目はホイッスル音です。口笛のような声で、仲間と会話するときに使います。二つ目は、そうじょう音です。これは、相手をいかくするときに使います。まるで、猫が怒ったときのような「ギャーギャー」という声です。三つ目は、クリック音です。物の位置や形を知るためにはっする音です。「キリキリ」や「カチカチ」と聞こえます。このイルカの能力をエコロケーションと言います。

その他に、僕がはじめて知ったことをしょうかいします。

一つ目は、イルカとクジラの寿命についてです。クジラの中で一番大きいシロナガスクジラは、百才から百十才まで生きることができます。体の小さいイルカたちは、四十才から五十才ぐらいまで生きます。

二つ目は、年齢の調べ方です。イルカやクジラの耳は目の後ろにあります。耳の穴は、強い水圧にもたえられるよう、とても小さくなっています。そして、耳の奥には、耳垢栓とよばれる耳あかのような物が詰まっています。耳垢線は層のようになっていて、よこに切断すると年齢を調べることができます。もう一つは、歯の切断面を調べる方法です。歯は、木の年輪のように、成長のあとが層になっているのです。

イルカショーの観察・イルカとのふれあい体験

イルカショーやイルカとのふれあいの様子は、教室で用意した観察シートを使いながら言葉やイラストを使ってメモをしました。ショー自体を目一杯楽しんでから、どんどんメモしていきます。「鉄は熱いうちに打て」です。

その後、それらのメモを元に、観察した内容についてみんなの前で発表をしました。みんなに伝わるよう大きな声で発表したり、なるべくメモを見ずに話そうと心がげたりとそれぞれが工夫しながら発表することができました。

次の文章は、後日取り組んだ子どもたちの作文の内容の一部です。ポイントをきちんとおさえつつ、それぞれの感じ方で書かれています。書くべき視点はきちんと指導し、感じ方はその子なりのものを大切にすること。それがリテラの作文指導です。

小2・Kさん

イルカショーを見てわかったことをしょうかいします。

まず、ジャンプのたかさです。天じょうからぶらさがったボールのところまでジャンプをしていました。たかさは、やく六メートルだそうです。イルカがジャンプをすると、バケツ一いっぱいぐらい、水しぶきがとんできました。なぜなら、イルカはジャンプしながら回転していたからです。

次は、イルカのなきごえについてです。イルカたちはジャンプが終わっると、トレーナーさんたちのピアニカにあわせて「かえるの歌」を歌いました。イルカたちはいっせいに「グァグァグァグァ」とか、「キーキー」とか、「ガァガァ」と、なきました。すごかったです。

そして、イルカを近くで見てわかったことをしょうかいします。目がたれ目でした。目の近くにこきゅうをするための「ふんきこう」がありました。しっぽはとても大きかったです。さわると、つるつるして、せびれは少しあたたかかったです。

はじめてイルカにさわれてうれしかったです。また、さわりたいです。

小4・I君

ショーを見てわかったことをしょうかいします。

まず、イルカのジャンプについてです。イルカは、水泳のバタフライのように、おびれを上下に動かしていきおいよく泳いでいました。ジャンプは、そのいきおいを使って、天井に向かって高く飛んでいました。天井にぶらさげられたボールの高さは、約六メートルほどでした。そのボールを、ジャンプをしながらおっぽではたいたり、口でつついていました。

次に鳴き声についてです。イルカたちは、トレーナーさんたちのけんばんハーモニカに合わせて、かえるの歌を歌っていました。イルカたちは「ガァガァ」と、まるで本物のかえるみたいに鳴いていました。

その他に、イルカのショーを見て分かったことや感じたことをしょうかいします。まず、イルカがかけてきた水しぶきがすごかったです。ぼくは、一だん目だったので頭から足の先までびしょぬれでした。そして、ショーの最後に六匹のイルカたちが、いっせいに飛んですごく感激しました。

最後に、イルカの近くにいって実さいにさわることができました。ぼくがさわったのは、メスのイルカでした。はだはつるつるでした。温度は冷たかったです。はじめは、おとなしかったけれど、さわっている最中におびれで水面をたたいたので、また水びたしになってしまいました。

今回、イルカについてさまざまなことを知ることができました。すごくイルカのことが好きになりました。今度、ケラマしょ島にいくので、ぜひイルカに会いたいです。

小4・Hさん

ショーを見て分かったことをしょうかいします。

まずは、ジャンプについてです。イルカたちは、いきおいをつけてななめに高くジャンプしました。何頭かのイルカは上下、左右に回りながらジャンプをして、お客さんをにぎわしていました。

そして、ショーのさい中、イルカはトレーナーのしじにしたがって「ピッピー」や「テッテー」や「キッキー」と高い声で鳴いていました。

ショーを見て、私がはじめてしっておどろいたことをしょうかいします。まず、水がこんなにかかるとはおもいませんでした。そして、深いプールでトレーナーさんたちが浮いたり泳いでいるのがすごいなと思いました。あと、イルカがぎょうぎがいいことにおどろきました。なにより、オキゴンドウというショーに出ていた中で、一番大きいイルカ(補足:正しくはオキゴンドウはクジラの仲間です。)のジャンプは、すごいはくりょくでした。

さいごに、イルカをまぢかでみて、さわってみました。イルカのはだはツルツルでした。つめたい水につかっているのに、おびれがあたたかくてびっくりしました。性格もとてもおとなしくてかわいかったです。

トレーナーさんにしつもんをしてみました。私が一番ぎもんに思っていたことは、どうやってわざをおぼえさせるのかです。それは、犬と同じように、わざがうまくできたらえさをあげるといいと教えてもらいました。すると、イルカはこれでいいんだと思い、わざをおぼえるそうです。

今回、イルカについて学べてよかったです。なぜなら、今までしらなかったことが、いろいろ分かったからです。今度はイルカにのってみたいです。

リテラでは、これからも子どもたちが学びを楽しむことのできる魅力ある作文ワークショップを企画して参ります。次回のワークショップは【体験を、ことばに】『白い小さな椅子を作ろう!』(応募締切:2013年7月5日)です。ぜひご参加ください!