内容の紹介

小さなみずたまが、おひさまのおかげで、そらにまいあがり、たびにでかけます。

雲になり、雪になり、花びらの上でしずくとなり、土の中へ。やがて川から、海のそこふかくへ。

かたちをかえて、地球をめぐる、みずたまのぼうけんの物語が、美しいイラストとともに描かれます。

読む前の下ごしらえ

考えてほしいこと

読む前に、次のことを考えてみましょう。

- 大人といっしょに、お湯をわかしてみましょう。たちのぼった湯気は、どこへいくのでしょう。考えてみましょう。

読む

1~2年生、また、本によっては3年生も、読み聞かせをしましょう。ゆっくり、一緒に楽しんでください。読みながら、また、読み終わった後、内容について話し合い、出てきたことばを付せんに書いていきましょう。

準備する

気持ち

本を読んで感じた気持ちをことばにするのは、なかなか難しいものです。読み終わったら、次の「気持ちについて考えよう」シートを印刷して、感じた気持ちに丸をつけてみましょう。対話のヒントになります。

体験

読書感想文では、本の内容と自分の体験を結びつけることが大切です。自分の体験が思いつかない場合は、このページの「考えるヒント」を参考にして、本のテーマについて誰かに聞いたり、調べたり、新しく何かをしてみたりするとよいでしょう。

考えるヒント

- みずは、どうすると、すがたをかえるのか、せいりしてみましょう。

- みずたまが、ちいさなつぶになって、空にまいあがるとき

- ちいさなつぶから、みずたまになるとき

- 雪のけっしょうになるとき

- 雪からみずたまになるとき

- あなたのみのまわりでは、みずたまは、どんなところを、どんなすがたで、どんな気持ちでたびをしているでしょうか。思いつくだけ、考えてみましょう。

例:

| どんなところ | どんなすがた | どんな気持ち |

|---|---|---|

| 水道の中 | きれいなつめたい水 | くらい水道かんの中でドキドキしている |

| おなべの中 | 野菜スープになって、ぐつぐつとにこまれている | はやくここから出してほしい! |

- あなたも、自分なりのみずたまのたびを考えてみましょう。

合わせて話し合いたい

読書感想文のテーマにするには少し難しいかもしれませんが、次のことについてもぜひ話し合ってみてください。

Wikipedia

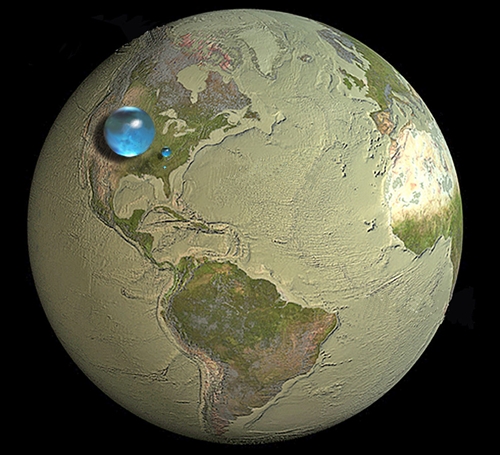

Credit: Howard Perlman, USGS; globe illustration by Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (©); Adam Nieman.

近年、人口増加や工業化などにより、世界各地で水が不足しています(報道例:「世界の水不足は、予想されていた以上に深刻だった」The Huffington Post より)。また、2000年の統計によると、世界人口の約2割に相当する11億人が安全な飲み水が利用できていません(世界保健機構(WHO)と国連児童基金(UNICEF)による)。貴重な水をどのように保ち、分かち合うのかは、これからの世界の課題でもあります。

日本では、水道から安全な水がいつでも手に入りますが、断水時や震災が起こった時、そのありがたみを改めて感じます。水を大切に考えているか、出しっぱなしにしていないかなど、普段の生活の中での水との関わり方を、一緒に考えてみてもよいでしょう。

保護者の方へ

上記の「考えるヒント」を参考に、対話をしながらアイデアを拡げてください。アイデアのメモをたくさん作り、並べ替えながら、感想文の構成を練りましょう。

読書感想文を通して考えてほしいテーマ

- ものを大切にする心

- 旅

- 暮らし

- 自然

この本について

低学年の子どもたちに、自然へのまなざしを育む絵本です。

水の循環がテーマですが、理科の「学習」として読むよりも、みずたまになりきって、さまざまに姿を変え、さまざまな場所で、さまざまな生き物に出会う、冒険を楽しみましょう。

身の回りの水を観察して、水がどんな時に姿を変えるかがわかると、自分なりに「みずたまのぼうけん」を考えることもできます。何かに心を寄り添わせ、その視点から想像することは、そのものを大切にすることにつながります。

合わせて読みたい

『みずたまのたび』と同じように、バケツから飛び出した水が、空へ、山へ、町へ、ダイナミックに旅をします。

構成について

構成にルールはありませんが、どう書いたらいいかわからない時は、次のことを参考にしてください。「誰に、何を伝えたいか」

- ことばは、他者に思いを伝えるためのものです。考えたことやメモを元に、書き始める前に、「誰に、何を伝えたいか」を考えましょう。「伝えたいこと」は、できるだけ一つにしぼりましょう。

- 誰に……例)家族、友人、先生

- 何を伝えたいか……例)本の面白さ、感動したところ、自分の想い

- 「伝えたいこと」をしぼることで、構成を立てやすくなります。

文章の構成

- 文章は、三つのパートに分かれることが多いようです(※三段落で書かなければならないという意味ではありません)。

- 【はじめ】

- この文章で「伝えたいこと」や、あらすじを、簡単に書きます。なお、あらすじの有無を学校から指定されることもあります。

- 【なか】

- 本に貼った付せんや、考えたこと、メモを元に、「伝えたいこと」をより詳しく書いていきます。

- 物語の内容と自分の体験を交えると、「伝えたいこと」の説得力が増し、生き生きとした作品に仕上がります。

- 物語で印象に残った場面や人物について書きましょう。また、それに対しどう感じたかを書きましょう。

- 関連する自分の体験を書きましょう。「いつ、どこで、誰が、どうした」から書き始めるとよいでしょう。

- 体験は、過去の思い出だけでなく、本を読んだ後に人に聞いたことや、調べたことでもよいでしょう。

- 体験の最後には、その体験を通して学んだこと・感じたことを、物語の内容と絡めながら書きましょう。

- 学んだことを実行するのはなぜ難しいのか、そのためにはどうすればよいのかといった、より現実に根ざした内容の段落を追加すると、深みが増します。

- 【おわり】

- 「伝えたいこと」をもう一度強調し、未来につながる決意や前向きなことばで締めます。